Le Covid les avait chassés, ils sont désormais de retour : les touristes visitent à nouveau la Suisse à des niveaux proches de 2019. Les cantons alpins, très dépendants du secteur, sont soulagés, tandis que certaines communes, débordées, envisagent d’appliquer des taxes pour limiter la surfréquentation.

Avec plus d’un tiers de nuitées en moins en 2020 par rapport à l’année précédente, le secteur touristique avait particulièrement souffert des restrictions sanitaires. Il peut désormais se réjouir de la reprise: les nuitées enregistrées en 2023 dépassent même nettement les valeurs de 2019. Une hausse portée par le retour des touristes états-uniens, qui franchissent pour la première fois la barre des 3 millions de nuitées.

Qui visite la Suisse?

Les touristes qui ont le plus « besoin de Suisse » sont… les Suisses eux-mêmes. Reprenant le slogan de l’organe de promotion Suisse Tourisme, leurs séjours à l’intérieur des frontières nationales ont généré la moitié des 41,8 millions de nuitées enregistrées en 2023. Ils mettent d’abord le cap sur les régions zurichoise et bernoise, avant d’opter pour le Valais et les Grisons. Viennent ensuite, par proximité géographique, nos voisins européens. L’Allemagne (2ème), le Royaume-Uni (4ème) et la France (5ème) arrivent en tête. Les visiteurs en provenance du continent réservent près d’un quart des nuitées enregistrées en Suisse. Première nationalité à sauter l’océan pour découvrir nos paysages, les États-Uniens se placent sur la troisième marche du podium. À relever également que depuis 2021, les visiteurs chinois ont été devancés par la demande indienne.

En 2023, le tourisme a rapporté près de 18,4 milliards de francs1 à l’économie suisse. Ces recettes ont rattrapé leurs niveaux pré-Covid et dépassent désormais de 452 millions de francs les valeurs enregistrées en 2019. Cette croissance (en valeur absolue) doit cependant être relativisée au regard de la hausse des prix à la consommation. Indexées à l’inflation, les recettes touristiques de l’année 2019 demeurent supérieures de plus de 400 millions de francs à celles de 20232.

Entre les cantons, un poids économique hétérogène

En 2022, dans un contexte de reprise d’activité bien amorcée, le secteur touristique suisse a généré une valeur ajoutée de 19,6 milliards de francs. S’il n’existe pas de données officielles chiffrant sa contribution au PIB national, d’importantes disparités sont observées à l’échelon cantonal. Les territoires alpins sont les plus dépendants de la bonne conjoncture touristique: en 2019, le Valais et les Grisons réalisaient respectivement 9,1 et 10,1% de leur création de valeur (l’équivalent de leur PIB) grâce au tourisme. Ils sont suivis par quatre cantons « primitifs » (Obwald, Uri, Appenzell Rhodes-Intérieures et Schwyz), pour lesquels le secteur représente entre 4,2 et 7% de leur PIB. Dans toutes les autres régions du pays, celui-ci contribue au mieux à 3,5% du PIB cantonal.

Zürich et Genève occupent les deux premières places des pôles touristiques les plus attractifs de Suisse. Les deux villes ont enregistré respectivement plus de 3,8 et 2,2 millions de nuitées en 2023. Plusieurs autres centres urbains se situent dans le haut du classement avec plus d’un million de nuitées, à l’image de Bâle, Berne et Lucerne. Seule station alpine à égaler ces performances, Zermatt se hisse à la troisième place du classement avec plus d’1,6 millions de nuitées. Sans surprise, les stations de montagne renommées (Davos, Grindelwald, Saanen-Gstaad) font aussi partie des destinations les plus fréquentées.

Les scores des destinations urbaines contrastent avec le poids relatif du tourisme dans leurs économies. Dans les cantons de plaine urbanisés, le PIB cantonal issu du secteur stagne entre 2,5 et 3,5% de la richesse cantonale, signe d’une diversification de leur tissu économique vers d’autres domaines et compétences.

Moins d'un Suisse sur cinq a quitté l'Europe

Si beaucoup de touristes affluent annuellement vers notre pays, nous sommes également nombreux à quitter la Suisse pour voyager. En 2024, la majorité des voyages avec nuitée ont été effectués en Europe : l’Italie, l'Espagne et le Portugal se sont placées en tête des destinations. En revanche, seuls 22% des Suisses se sont aventurés au-delà des frontières européennes. Les hôtels et la parahôtellerie sont les hébergements les plus prisés et la plupart des séjours sont courts: il est rare qu’ils dépassent sept nuitées sur place.

Bien que toujours inférieurs à la période pré-pandémie, les voyages en avion ont augmenté progressivement depuis 2020. En 2023, les aéroports suisses ont enregistré 9,7 millions de passagers supplémentaires sur un an, un chiffre toujours inférieur aux niveaux de 2019. Sur l’ensemble des voyages, les transports individuels motorisés (voiture et deux-roues) restent les moyens de transport les plus utilisés3.

Les voyages, qu’ils se déroulent en Suisse ou à l’étranger, génèrent diverses dépenses en nourriture, logement ou frais de transport. Au cours de l’année 2023, les Suisses ont dépensé environ 165 francs par jour à l’étranger contre 121 francs lors de leurs séjours en Suisse. Des sommes en légère diminution par rapport à l’année précédente.

Globalement, en 2023, la population suisse a dépensé 20,2 milliards de francs au cours de ses séjours à l’étranger, tandis que les touristes étrangers ont à l’inverse déboursé 18,4 milliards de francs en Suisse. 1,8 milliards de CHF: c’est donc la différence entre les dépenses touristiques qui s’échappent de Suisse et celles qui y sont encaissées. En économie, ce chiffre correspond à la balance commerciale. Le concept examine la différence entre les exportations et les importations et éclaire, dans une certaine mesure, la compétitivité et la productivité d’une économie. Si un pays importe plus qu’il n’exporte, sa balance commerciale est dite « déficitaire ». C’est le cas de figure dans lequel se situe le secteur touristique helvétique, puisque les dépenses des touristes suisses excèdent les recettes issues des visiteurs étrangers.

Cependant, à une échelle plus large, ce déficit commercial sectoriel est plus que compensé par les exportations de notre industrie chimique et pharmaceutique, des manufactures horlogères et la production de machines. Ces trois secteurs contribuent à relever la balance commerciale de la Suisse à un solde positif de 48,8 milliards de francs4. Tous secteurs économiques confondus, la Suisse exporte plus de valeur qu’elle n’en importe: sa balance commerciale est dite « excédentaire ».

Les impacts négatifs du tourisme

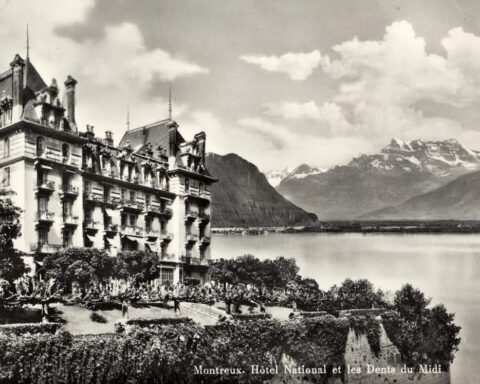

Le Lauterbrunnen, Zürich, Zermatt ou encore le Val Verzasca, autant de sites incontournables qui voient affluer des milliers de visiteurs chaque année: une aubaine financière pour les acteurs économiques de ces régions. Cependant, la surfréquentation de ces lieux nuit également à la qualité de vie des habitants. Les autorités tentent alors de modérer cet afflux, comme dans le village bernois d’Iseltwald. Rendu célèbre par une série coréenne, il faut désormais débourser 5 francs pour se prendre en photo sur son modeste ponton.

Si le but des destinations est de séduire les touristes, l’heure est aujourd’hui au démarketing pour certaines d’entre-elles. Une volonté de les rediriger hors des sentiers battus, dans des lieux moins fréquentés. À Lucerne, un conseiller national socialiste a même proposé de geler la construction d’hôtels afin d’endiguer les flux touristiques. Toutefois, Suisse Tourisme estime que la surfréquentation « n’est pas un problème généralisé en Suisse », le pays ne comptant que cinq à sept lieux où l’afflux touristique excède les capacités d’accueil. Notre Helvétie échappe donc pour l’instant au tourisme de masse, « grâce » notamment au coût de la vie qui y demeure élevé.

Par Alison Besse et Julien Tinner

Cet article est daté du 30.12.2024. Mis à jour avant publication le 23.01.2025.

Ce travail journalistique a été réalisé pour le cours « Publication, édition et valorisation numérique », dans le cadre du master en journalisme de l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel.- Office fédéral de la statistique, chiffres provisoires ↩︎

- Méthodologie : application d’un taux d’inflation de 4,9% aux recettes touristiques de l’année 2019 (17,957 milliards de CHF) sur la base de l’Indice suisse des prix à la consommation (IPC), sur la période 2019-2023. ↩︎

- Voyages de la population résidante suisse, en 2023. Office fédéral de la statistique, 24.10.2024 ↩︎

- Importations, exportations. Office fédéral de la statistique, 30.05.2024. ↩︎