Alors que la Suisse vise la neutralité carbone d’ici 2050, certains secteurs peinent à réduire leurs émissions, malgré des progrès significatifs dans le bâtiment et les déchets. À cinq ans de la première échéance 2030, atteindre les objectifs climatiques reste un défi majeur.

L’année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète et le réchauffement global frôle désormais +1,5 degré. Mais alors que les températures poursuivent leur ascension et le climat son dérèglement, où en est la Suisse dans la gestion de ses émissions de gaz à effet de serre?

Près de dix ans après la signature de l’Accord de Paris, nous rappelons les engagements pris par la Suisse pour lutter contre le changement climatique et dressons un aperçu des principaux secteurs d’émission dans le pays.

Une planète qui atteint bientôt +1,5°C

En 2015, Paris accueillait la 21e Conférence internationale sur les changements climatiques. Le principal objectif de cette COP21 était de mettre en place un texte juridiquement contraignant pour amener les pays signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le traité, ratifié par un total de 55 États, fait encore aujourd’hui l’objet de va-et-vient de la part des États-Unis. Mais que vise exactement l’Accord de Paris ?

L’objectif principal de cet accord est de limiter le réchauffement mondial à un seuil de 2 degrés par rapport à l’ère préindustrielle. L'accord englobe également différents volets, comme la nécessité pour les pays signataires d’adapter leur stratégie en matière d’écologie aux évolutions du climat et une aide financière pour les pays émergents.

L'augmentation de la température moyenne mondiale est l'un des indicateurs les plus utilisés pour évaluer le changement climatique. Les relevés moyens de la température à la surface de la Terre effectués aujourd'hui sont comparés aux mesures prises pendant la période allant de 1850 à 1900, une période souvent utilisée comme référence car elle correspond à l'ère préindustrielle, avant que les activités humaines n'aient une influence significative sur le climat.

L'anomalie de température désigne l'écart par rapport à une valeur de référence ou à une moyenne à long terme. Une anomalie positive indique que la température observée était plus chaude que la valeur de référence, tandis qu'une anomalie négative indique qu'elle était plus froide. Par exemple, si la valeur de référence est de 15°C et que la température mesurée est de 16°C, l'anomalie est de +1,0°C.

La tonne d’équivalent CO2 est une unité de mesure servant à quantifier les émissions de tous les gaz à effet de serre en les convertissant en une quantité équivalente de dioxyde de carbone. Par exemple, le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) sont convertis en tonnes d'équivalent CO2 pour tenir compte de leur potentiel de réchauffement global plus élevé que celui du CO2.

Une Suisse neutre en carbone d'ici 2050

À Paris, les pays signataires ont pris des engagements à différents niveaux. De son côté, la Suisse s'est fixée deux objectifs: le premier à l'horizon 2030, en diminuant de moitié ses émissions de CO2 par rapport à 1990; le deuxième en atteignant la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Mais la première échéance approche et, pour l’heure, il n’est pas certain que les engagements pris par la Confédération pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre soient atteints. En 1990, la Suisse avait émis 55,1 millions de tonnes d’équivalent CO2. Cela implique donc que nous réduisions nos émissions à 26,8 millions de tonnes d’ici 2030. Autrement dit, il reste cinq ans à la Suisse pour faire baisser ses émissions de 14,8 millions de tonnes, soit l'équivalent de ce qu’elle est déjà parvenue à faire baisser entre 1990 et 2022. Le défi reste donc de taille.

Une baisse générale mais des tendances sectorielles contrastées

Pour comprendre d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et comment réduire efficacement notre empreinte carbone d'ici 2050, il est crucial de regarder chaque secteur en détail. Chacun contribue à sa manière aux émissions selon son évolution et ses particularités au fil du temps.

Une analyse sectorielle permet de détailler les progrès réalisés et les défis restants dans les principaux secteurs émetteurs: bâtiment, transports, industrie, agriculture, gaz synthétiques et déchets.

1. Bâtiment: un parc immobilier de moins en moins polluant

Le secteur du bâtiment a vu ses émissions diminuer de manière significative, passant de 16,7 mégatonnes de CO2 en 1990 à 9,4 mégatonnes en 2022. Les émissions du bâtiment sont principalement dues à la consommation de combustibles fossiles pour le chauffage et la préparation d’eau chaude dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Une baisse qui s’explique en particulier par l’amélioration des normes d’isolation des bâtiments, la rénovation énergétique des logements et la substitution du mazout par des sources d’énergie plus propres comme le gaz naturel, les pompes à chaleur et le bois. À cela s’ajoute une météo hivernale plus clémente qui réduit les besoins en chauffage.

À présent, les défis résident dans la poursuite de la rénovation du parc immobilier existant pour atteindre des standards énergétiques plus élevés et le développement de solutions pour décarboner le chauffage des bâtiments.

2. Transports : une route encore longue avant la neutralité

Les transports constituent le secteur qui émet le plus de CO2 avec 13,7 mégatonnes en 2022 contre 14,9 mégatonnes en 1990. Ce secteur recense les émissions générées par l’ensemble des moyens de transport, à l’exception de l’aviation internationale qui fait l’objet d’un calcul ad hoc.

Le transport de personnes (véhicules de tourisme, motocycles, cars) génère la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre du secteur, suivi par le transport de marchandises (camions et voitures de livraison). Les autres transports (train, bateau, bus) ne contribuent que dans une faible mesure aux émissions du secteur.

Notons que les émissions dues aux transports ont augmenté jusqu’en 2008 en raison de l’essor des véhicules particuliers, de la forte dépendance au diesel et de la croissance du transport de marchandises. Depuis lors, une légère baisse s’explique par l’amélioration de l’efficacité des moteurs et une électrification du parc automobile.

Concrètement, diminuer les émissions dues aux transports passe par une réduction de la dépendance à la voiture individuelle en favorisant les transports publics et la mobilité douce (vélo, marche), une accélération du passage aux véhicules électriques et un développement des carburants alternatifs durables. Mais la route reste longue avant d'atteindre la neutralité dans ce secteur lent à décarboner.

3. Industrie : une légère baisse grâce à l'amélioration des procédés industriels

Le secteur de l’industrie affiche lui aussi une baisse non négligeable, passant de 13,3 mégatonnes de CO2 en 1990 à 9,6 mégatonnes en 2022. L’industrie recense les émissions générées par l’utilisation d’agents énergétiques fossiles, l’incinération de déchets dans les usines d’incinération d’ordures ménagères ainsi que dans le cadre de procédés industriels comme la fabrication du ciment.

Les réductions observées proviennent principalement de l’amélioration des procédés industriels, d’une meilleure gestion énergétique et d’une utilisation accrue des combustibles alternatifs (gaz naturel au lieu du charbon). Mais décarboner complètement les procédés industriels reste un défi important, notamment dans le domaine des industries lourdes.

Pour réduire ses émissions du secteur industriel, la Suisse doit continuer de décarboner les processus de production en misant sur l'utilisation de technologies innovantes et le développement de solutions pour la capture et le stockage du carbone.

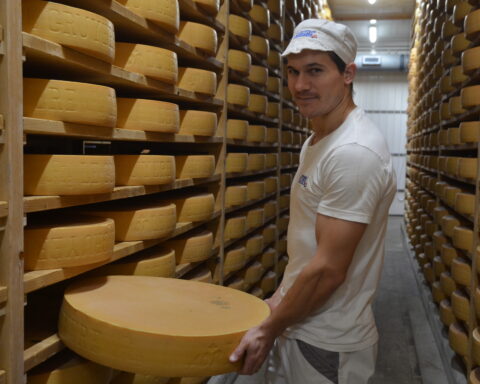

4. Agriculture : la faute aux émissions de méthane et de protoxyde d'azote

L’agriculture reste un contributeur majeur des émissions de CO2, avec 7,7 mégatonnes en 1990 contre 6,4 mégatonnes en 2022. Bien que des réductions aient été réalisées jusqu’au début des années 2000, les progrès ont stagné depuis. L’agriculture recense les émissions de gaz à effet de serre générées par la détention d’animaux de rente, l’utilisation d’engrais et la consommation énergétique.

L’agriculture génère davantage de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) que de CO2. Le méthane est principalement issu des bovins et autres animaux ruminants, qui produisent ce gaz à travers leurs flatulences. Le protoxyde d’azote est quant à lui lié à la production et à l’épandage des engrais nécessaires à la culture du fourrage et aux rejets du fumier.

Ces deux gaz ont la particularité d’être très puissants en termes de pouvoir de réchauffement global. Calculés sur une durée de cent ans, le pouvoir de réchauffement global du méthane et celui du protoxyde d’azote sont respectivement 28 et 265 fois plus conséquents que celui du CO2. Autrement dit, 1kg de méthane rejeté dans l’atmosphère a le même effet, sur cent ans, que 28kg de CO2.

L'un des principaux leviers à disposition de la Suisse pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre réside donc dans la diminution de l'élevage sur son territoire et une alimentation davantage orientée vers la production végétale. La Confédération a d'ailleurs annoncé vouloir adopter un système alimentaire plus résilient dans le cadre de sa stratégie climatique.

5. Gaz synthétiques : une faible part mais un impact grandissant

Bien qu’ils ne représentent que 3,3% des émissions nationales en 2022, les gaz synthétiques ont connu une forte augmentation par rapport à 1990. De 0,3 mégatonne de CO2 en 1990, ils génèrent 1,35 mégatonne en 2022.

Ces gaz sont utilisés comme fluides dans les chambres frigorifiques, les réfrigérateurs et les climatisations, comme isolants électriques et comme solvants, ainsi que dans la fabrication de certaines mousses synthétiques.

Une augmentation des gaz synthétiques s’observent depuis 1994 et s’explique par le remplacement des chlorofluorocarbures (CFC) par des hydrofluorocarbures (HFC), une famille de gaz polluants très puissants dont l’impact sur le réchauffement climatique peut être entre 100 et 1000 fois supérieur à celui du CO2.

6. Déchets : de meilleures politiques de recyclage et de valorisation

Les émissions du secteur des déchets ont considérablement diminué, passant de 2,3 mégatonnes de CO2 en 1990 à 1,1 mégatonne en 2022. Le secteur des déchets recense les émissions de gaz à effet de serre générées par la gestion des déchets (hors incinération), en particulier des décharges et des stations d’épuration des eaux usées. Ce progrès est imputable à une réduction des déchets mis en décharge grâce à des politiques publiques de recyclage et de valorisation énergétique, une amélioration du traitement des eaux usées et un développement du compostage et de la méthanisation.

Tout comme l’agriculture, la gestion des déchets génère des émissions principalement sous forme de méthane et de protoxyde d’azote, ce qui démultiplie, là aussi, l’impact sur le climat. Toutefois, la part des émissions nationales imputables à la gestion des déchets reste relativement faible au regard des autres secteurs.

Pour respecter ses engagements climatiques, la Suisse devra accélérer la transition énergétique dans les secteurs en retard, comme les transports et l'industrie, tout en consolidant les progrès réalisés dans le bâtiment et les déchets. Une approche combinant politiques publiques renforcées, innovations technologiques et mobilisation des acteurs économiques sera essentielle pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et respecter ainsi les engagements internationaux depuis la signature de l'Accord de Paris en 2015.